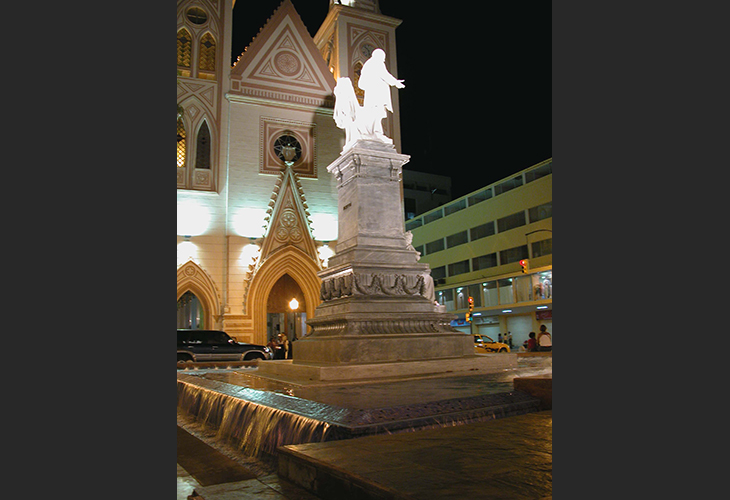

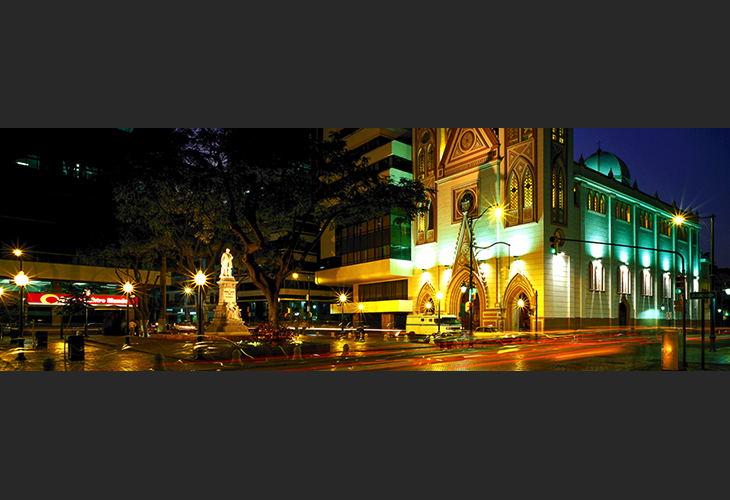

Plaza La Merced

memoria arquitectónica

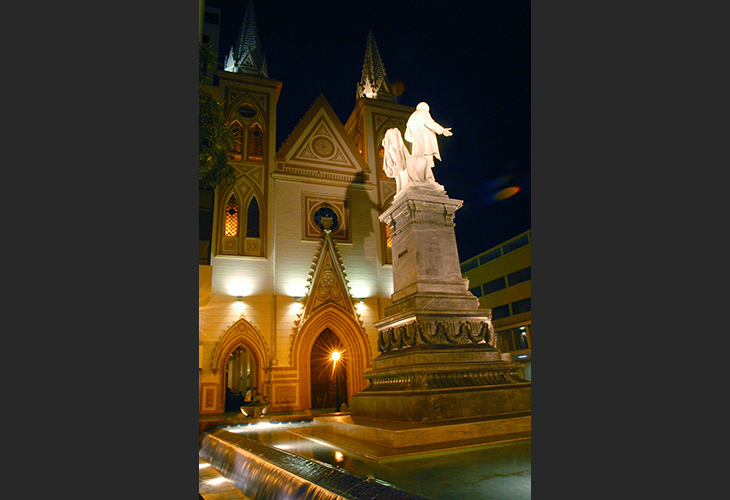

Esta plaza esta ubicada a sólo 2 calles al norte de la Plaza Rocafuerte, y reúne características muy similares a ésta: esta inserta en el centro financiero de la ciudad, y también posee importantes referencias históricas; el monumento a Pedro Carbo y la iglesia de La Merced.

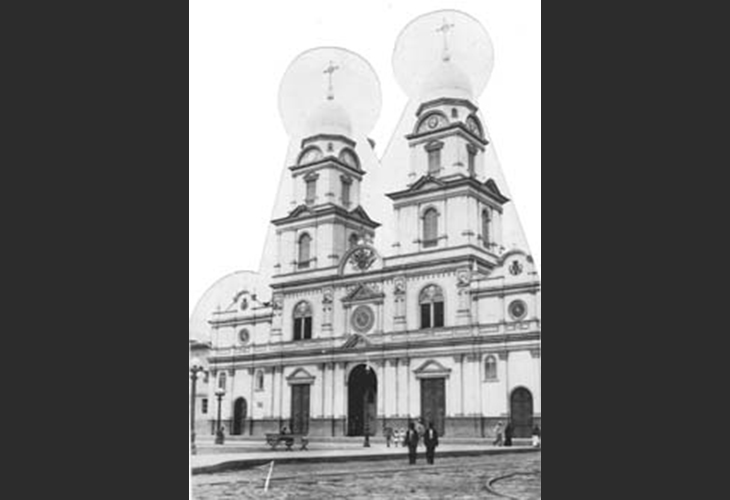

Al igual que la otra, las transformaciones urbanas del siglo pasado redujeron notablemente su escala, pero en este caso esta percepción resulta mas agresiva, ya que el tamaño de este edificio no supera notablemente la masa de los frentes edificados que envuelven la plaza, y junto a este se encuentra una torre que desvirtúa aun mas su tamaño.

Aún con las similitudes anotadas, esta plaza presentaba características propias que marcaban diferencias con respecto a la Plaza Rocafuerte:

- Antes de la regeneración este espacio tenía un cerramiento perimetral, transfigurando así el concepto de plaza a parque, el mismo que permanecía aislado de las transformaciones urbanas del momento, teniendo mas connotaciones de parque rural que de plaza.

- Este espacio no es una extensión del atrio de la iglesia, estando separada de ella por una calle.

- El área no se encontraba tan degradada, y no estaba tomada por el comercio informal.

Una vez entendido el contexto en el que este espacio estaba inserto fue necesario redefinir sus funciones, claramente vinculadas a la ciudad y sus habitantes. Para esto se retoma su concepto original de plaza eliminando el cerramiento que la limitaba, integrándose al proceso de regeneración urbana.

Para la planificación se plantearon entre otras, las siguientes consideraciones:

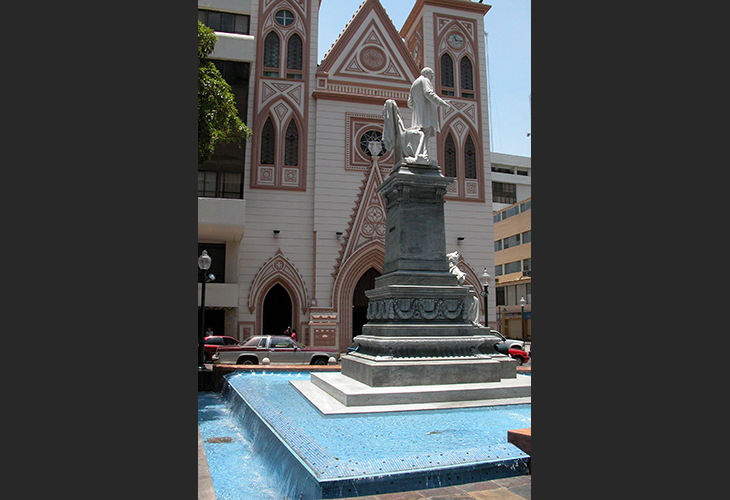

- Devolver en lo posible la escala al espacio y a la iglesia, reducida especialmente por la torre ubicada junto a esta.

- Diseñar un pavimento que enlace las referencias mas importantes (iglesia y monumento)

- Transformar la imagen de parque, rediseñando las áreas verdes en función de las circulaciones, visuales, y árboles existentes, cuya formología se presentaba bastante aceptable.

- Modificar el trazo de la vía que separa la iglesia de la plaza, desplazándola hacia la plaza, de tal forma que se pueda incrementar en lo posible la superficie tan reducida del atrio de la iglesia.

- Generar desniveles que rompan con la monotonía de la superficie horizontal.

- Recurrir a elementos de gran carga comunicativa con el fin de magnificar la presencia del monumento, otorgándole un verdadero protagonismo.

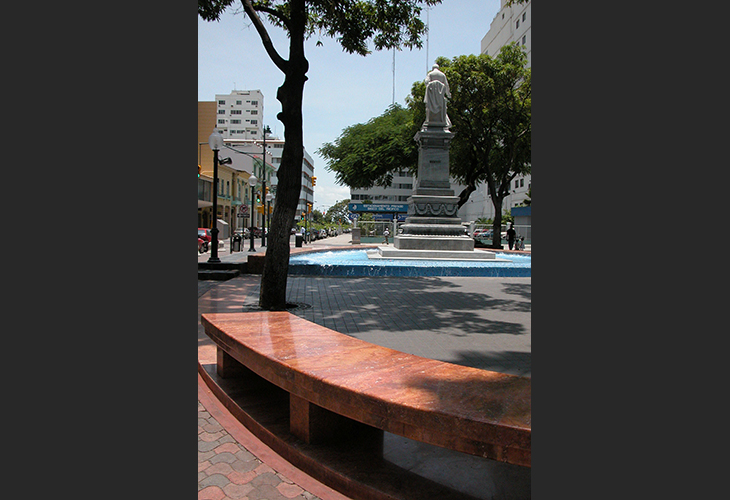

El diseño plantea la creación de una plataforma de piedra pizarra que involucra al monumento. Esta superficie discurre paralela a la calle Pedro Carbo y mantiene una ligera pendiente que se inicia desde la acera de esta calle hasta rematar en su borde opuesto con 2 desniveles o escalones, consiguiéndose así una base cuyo tamaño le otorga jerarquía al monumento.

Al igual que en la Plaza Rocafuerte la plataforma tiene en su superficie dibujada una trama cuadricular de piedra negra, la cual se expande hacia la izquierda y hacia la derecha de la plataforma, proyectándose incluso sobre la calzada hasta llegar a la fachada de la iglesia e integrarse con el atrio, el cual pudo crecer gracias a que las condiciones del trazo vial existente permitía desplazar un poco la vía hacia la plaza. Este recurso permitió mejorar la relación desproporcionada entre la superficie del atrio y la fachada.

La percepción unificadora de esta fusión virtual entre atrio y plataforma intuye una proyección de la sombra de la fachada del edificio sobre el pavimento, logrando con esto reinterpretar la escala del sitio.

Una superficie de forma elíptica ubicada en un extremo de la plaza comparte su área con ésta y con la plataforma, estando dividida en dos niveles a causa de la diferencia existente entre ambas.

La mitad de la elipse que se incrusta en la plataforma tiene un muro-borde de mármol rojo, el cual rodea al monumento de modo que éste queda en el centro de esta figura, además de que contiene una pileta creada en este espacio con el fin de incrementar el valor estético del conjunto.

La otra mitad de la elipse ubicada en la parte posterior del monumento mantiene también su perímetro marcado con una franja de mármol rojo (a nivel de piso) que cierra toda la figura. Reforzando este perímetro se encuentra un asiento como una referencia en tres dimensiones.

El pavimento que encierra el borde de mármol contrasta intencionalmente con el resto de pisos otorgándole una autonomía a esta área.

En el tratamiento de la envolvente se potenció la creación de restaurantes y bares en los locales contiguos a la plaza, para lo cual el diseño contempló un área especifica para mesas y sillas en la superficie de la plaza.

galería

.jpg)

ficha técnica:

-

Proyecto Regeneración Urbana de la Ciudad de Guayaquil;

Plaza La Merced

M. I. Municipio de Guayaquil / Duar / Fundación Malecón 2000

Ab. Jaime Nebot, Alcalde de la ciudad de Guayaquil

Arq. Luis Pérez Merino, Director de Urbanismo M.I. Municipio de Guayaquil

Dr. Pedro Gómez-Centurión, Gerente General Fundación Malecón 2000

Sr. Guillermo Suaya, Director de Proyectos Fundación Malecón 2000

Ing. Gustavo Jacobs, Gerente de Proyecto Regeneración Urbana Fundación Malecón 2000

Autores

Diseño: Arq. Douglas Dreher A.

Desarrollo del diseño: Arq. Ángela Saa, Arq. Katherine Thowsend

Colaboradores

Gerente de Proyecto Regeneración Urbana: Ing. Gustavo Jacobs

Diseño Paisajista: Paisajista Cecilia Von Buchwald

Diseño Sanitario: Ing. Feliciano Gonzáles

Diseño Eléctrico: Ing. José Collado

Diseño hidráulico de piletas: Ing. Pablo Donoso

Asesor Metalmecánico: Ing. Carlos Ordóñez

Ing. Walter Solís Jefe Técnico Regeneración Urbana

Ing. Marcelo Landívar Coordinador de Obra Regeneración Urbana

Arq. Alexandra Montero Coordinadora de Obra Regeneración Urbana

Superficie

2.491 m2

Fecha del proyecto

2002

Fecha de inauguración

Julio del 2003

Costo de la obra

USD$ 173.791,86

Otras menciones

Textos Reseña Histórica: Historiador Ángel Emilio Hidalgo

Fotografías: Fot. Carlos Rodríguez S.

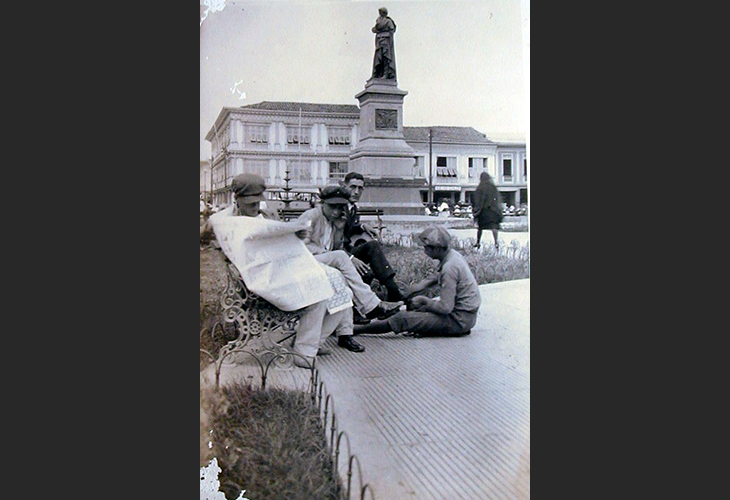

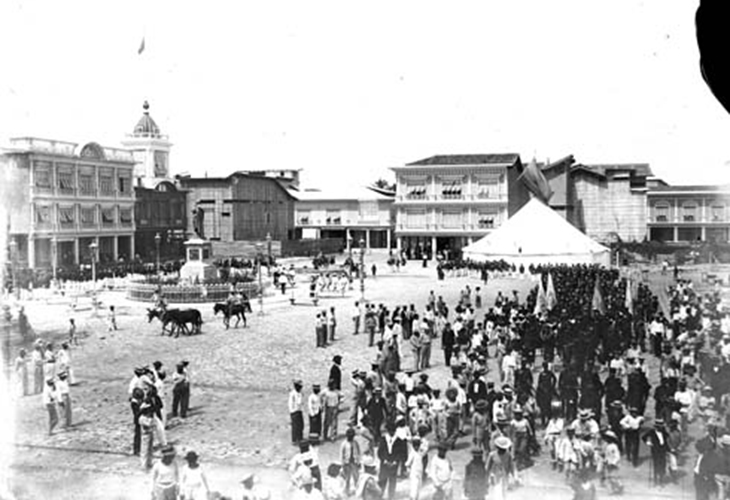

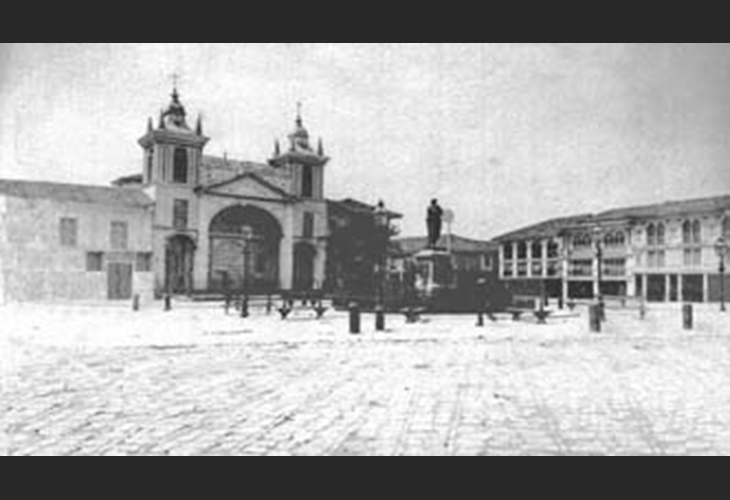

galería antes de la regeneración

Historia de la plaza La Merced

La plazoleta de la Merced nace con la iglesia, que hacia 1850 se empieza a construir. En el plano de Villavicencio de 1858, puede observarse un terreno vacío frente a la iglesia, que ocupa la cuarta parte de la manzana ubicada entre las calles Nueva, la Gallera, Olmedo y la calle de La Merced, posteriormente calle de Bolívar o del Bajo.

En 1867, el viajero francés De Gabriac relata el ambiente de una fiesta religiosa en La Merced: "En la mañana hubo una gran misa, donde las damas asistieron en vestidos negros y cubiertas de sus mantos como de costumbre; pero fue en la noche que tuvo lugar la ceremonia principal. La plaza vecina había sido engalanada con estandartes y colgaduras. Habían guirnaldas, farolillos, linternas chinas exuberantes, en fin, una iluminación completa, sin olvidar desde luego, los juegos de artificio, candelas romanas y sobre todo los petardos… Mientras estas detonaciones se hacían escuchar fuera, interiormente se celebraba la salvación, sin reverencia o no, por lo menos muy alegremente".

El barrio de la Merced siempre fue considerado "aristocrático", pero dejó de ser residencial a medida que la modernidad avanzaba. En 1895, la Plaza de la Merced empezó a llamarse Plaza de Pedro Carbo, porque ya se preveía levantar una estatua en homenaje al tribuno.

El 10 de agosto de 1907, se inauguró el parque Pedro Carbo, con un diseño elegante de rejas bajas y pequeños jardines, en torno a un farol levantado justo en el sitio elegido para el monumento.

Por fin, el 8 de diciembre de 1909, los guayaquileños pudieron apreciar esta obra del italiano Augusto Faggioni en todo su esplendor, cuya plaza en la actualidad se encuentra remozada, bajo parámetros del uso del espacio que resguardan la permanencia de estos emplazamientos simbólicos, donde se combinan memoria y quehaceres cotidianos.

por: Historiador Ángel Emilio Hidalgo.

(593)9 9159 6408

(593)9 9159 6408